2025年7月1日

私の研究室には、古書(古いものは1920年代)がたくさんあります。その理由がわかりますか?決して個人的な趣味で集めているわけでも、スポーツ史を研究しているわけでもありません。

引用:H.H.ヤコフレフ, A.B.コロブコフ, C.B.ヤナニス共著;貝出繁之訳,栗本義彦,長島長節校閲,ソ連スポーツトレーニングの理論と方法,1961,不昧堂

Н. Н. Яковлева, А. В. Ко- робкова, С. В. Янаниса «Физиологические и биохимические основы теории и методики спортивной тренировки» (1957)

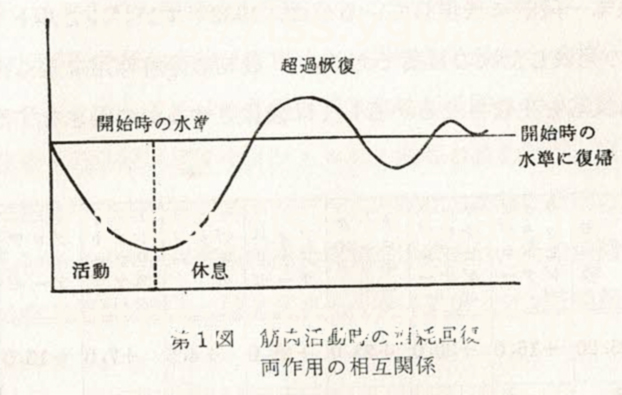

皆さんは、この図が何を説明しているかわかりますか?これは「超回復」と呼ばれる現象を示す概念図です。この図は、高校の保健体育の教科書にも掲載されているため、スポーツ科学を学んだ人はもちろん、学んだことのない人も一度は目にしたことがあるかと思います。一般に超回復は、トレーニングによって体力レベルは一時的に低下するが、適度な休息を挟むとトレーニング前の体力レベルを超えた適応が生じる現象と説明されています。超回復はトレーニング科学では常識レベルの知識であり、その真偽が問われることはありません。

私はスポーツ科学部開設当初から、スポーツ生理学や体力論の授業を担当してきました。当時、超回復に関する講義資料を作成するために改めて各種資料をあたると、図の引用先や説明がまちまちであり、誤った情報(Selyeの提唱したGeneral Adaptation Syndromeと混同)も少なくありませんでした。そこで、超回復という常識を見直し、誰が最初に提唱したのか?その理論や成立背景について探ることにしました。ここではその一部を紹介します。

私が調べた範囲(山梨学院大学総合図書館の岸本さんには多大なご協力をいただきました)では、国内の書物で最初に超回復を図示したものは、上の図の書物になります。旧ソ連の書籍の訳本であるため、旧ソ連では1957年には提唱されていた現象ということになります。そこから旧ソ連の研究者の論文や資料を調べていくと、この超回復は1896年にCarl Weigertが提唱したワイゲルトの法則(Weigert’s Law)に起因していることがわかりました。ワイゲルトの法則は、スポーツ科学研究とは関係なく、医学研究によるものであり、「有機体で、ある部分や構成要素が破壊されたり失われた場合、再生、修復のいずれか(ときには両方)の過程で、組織が代償的に置換されたり、過剰に再生されること」(山崎昶編著,法則の事典,2006,朝倉書店)を示す法則です。この法則は、旧ソ連のパブロフの研究グループによって詳細に検討され、回復の様相は消耗作用の強度に影響されることが明らかにされたようです(パブロフの原文にたどり着けていません)。また、旧ソ連では、Yakovlev(1949)やYampolskaya(1950)による一連の研究により、筋グリコーゲンが増加すること、すなわち、筋グリコーゲンの超回復が確認されました。これらの研究知見から、旧ソ連においては超回復の概念がトレーニングに応用されるようになったと考えられます。

なお、上記の旧ソ連の研究ではカエルの筋で筋グリコーゲンの増加を確認していますが、既に1926年には別の研究者によってウサギの脚に電気刺激を加え強縮させると、対側と比較して筋グリコーゲンが2~3倍多くなることが報告されています(Embden and Habs, 1926)。ヒトの筋グリコーゲンも運動後に増加することは、1966年にスウェーデンの研究者(Bergström and Hultman,1966)によって報告されています。しかし、旧ソ連の研究者とは異なり、これらの研究者は筋グリコーゲンの増加と超回復の概念を結び付けることはありませんでした。

このように、現在常識となっている超回復は、旧ソ連の研究者によって、骨折後に一時的に損傷部の骨が太くなる現象(ワイゲルトの法則)や筋グリコーゲンの超回復現象に基づき提唱されており、トレーニング全般に適応するには過大解釈していると言わざるをえません(ただし、ピリオダイゼーションを提唱したMatveev(1962)は、超回復の概念を肯定的に捉え、トレーニング計画に応用しています)。実は、スポーツ科学の分野では、このように根拠が必ずしも明確になっていないのにも関わらず、半ば常識的な扱いをされている用語が多くあります。その代表的な用語の1つにトレーニングの原理・原則があります。この用語も、国内では日本トレーニング科学会(2009)が定義した3つの原理(①過負荷の原理、②特異性の原理、③可逆性の原理)と6つの原則(①意識性の原則、②全面性の原則、③専門性の原則、④個別性の原則、⑤漸進性の原則、⑥反復性の原則)が知られています。こちらもその成立背景を探ると世界中でその定義はバラバラであり、必ずしも統一されていないことがわかります。この原理・原則も、超回復と同様に基本的には旧ソ連のスポーツ科学に辿り着きます。1966年に国内で翻訳された旧ソ連の書籍(N.G.オゾーリン,A.O.ロマノフほか,岡本正己訳,スポーツマン教科書,Спортсменам о спортивной тренировке1962)では、トレーニングの基本原則として、①全面性、②意識性、③漸進性、④反復性、⑤視覚教育、⑥個別性の6つが挙げられています。国内の定義において、視覚教育の原則が消され、専門性の原則が追加された背景や理由については、わかりません。さらに、図で引用した書籍には、1944年には既にKrestovnikovがトレーニングの原則として①漸進性、②多面性、③最大負荷の3つを挙げ、1949年にはYarotskyが①漸進性、②全面性、③最大負荷、④最適度の練習頻度、⑤荷重の個別化、⑥練習の特殊性の6つを挙げていることを紹介しています。この本では、他にも複数の研究者が提唱したトレーニングの原則を紹介するとともに、研究者の間でトレーニングの原則に意見の相違が生じていることも指摘しています。トレーニングの原則については、少なくとも旧ソ連の研究者の知見(さらにその先には旧ソ連の教育学)が土台にあることまでは理解できましたが、その後どのように整理され、現代の解釈にいたるのかまでは、辿り着くことができていません。また、トレーニングの原理については、原則との違いや誰が最初に提唱したのかも不明です(引き続き調査中です)。

教科書の内容を表面的に教えることは、大学教員にとっては難しいことではありません。しかし、高等教育機関である大学では、表面的ではなく、深い理解に基づく授業が求められます。近年は、インターネットの普及により情報は膨大に手に入るようになりましたが、浅い情報や誤ったゴミ情報も多く、情報の真偽を見抜く力はこれまでよりも強く求められるようになりました。また、現状ではAIを利用しても専門的な情報に対しては適切な回答は得られません。ちなみに、AIに超回復の提唱者を聞いたところ、あるAIはMatveevが提唱したと回答し、別のAIはSelyeのGeneral Adaptation Syndromeに基づくと回答しました(AIが学習に用いた情報に誤りがあると推察)。インターネットの情報も、AIも当てにならないとなると、利用できる情報は当時の書籍しかありません。これが、私の研究室に古書がある理由です。しかし、残念なことに、当時の書籍は各大学の図書館からは処分され、貴重な多くの情報が失われています。実際に私が古書店から購入した関連書籍の多くは、各大学図書館の除籍本でした。

日本のスポーツ科学(特にトレーニング科学)は、1964年の東京オリンピックを機に、急速に発展した印象を受けます。例えば、1957年に発刊された雑誌「体育とスポーツ(ベースボールマガジン社)」では、アメリカ、イギリス、ドイツ(旧東西ドイツ)、旧ソ連、フランスといった各国の科学雑誌の中から注目すべき論文を編集者(当時の研究者)が翻訳し紹介しています(論文の内容は多岐にわたり、また非常にレベルが高く、初めて目にしたときは感服しました)。その他にも、上記の図で引用した書籍など、当時の研究者は、各国の情報を吸収するとともに、それを翻訳し、国内に貴重な情報をもたらしたと考えられます。このように、世界中のそれぞれの国や地で発展した各国の知見が国内に普及する一方、現状ではそれぞれの知見がごちゃ混ぜになっており(よく言えばいいとこ取り)、適切に整理されているとは言い難い状況です。そろそろ整理しないと、当時の事情を知る研究者も少なくなり、書籍も失われ、表面的な情報しか残らないのではないかと危惧しています。

古書を読むと、いかに科学が「巨人の肩の上に立つ」ことで成り立っているのかがよくわかります。皆さんも古書の世界に足を踏み入れてみませんか?

P.S. 図に引用した書籍には、校閲者である長島長節先生が関係者へ献本したことが窺える形跡が残っていました。ここにある猪飼学先とは、猪飼道夫先生(我が国の運動生理学の祖)ではないかと勝手に思っています(違うかもしれませんが…)。このような思いがけない出会いがあることも古書の魅力です。なお、長島先生のお孫さんは芥川賞受賞作家の長嶋有さんのようです。

長島長節先生が猪飼道夫先生に送った書籍!?