2025年10月1日

2001年から山梨学院大学でのキャリアをスタートさせました。初めは柔道部・水泳部でのチームトレーナーとして、その他にもフィールドホッケー部・ラグビー部への試合や合宿に参加するようになったのと同時に、珍しいスタイルですがキャンパス内に鍼灸整骨院を起ち上げカレッジスポーツのサポートを開始しました。スポーツ科学部が創設されるまでの十数年間はアスレティックトレーナー・トレーニングコーチ・経営者として濃密な時間を過ごしたことが、現在の指導に大いに役立っているのではないでしょうか。

スポーツ科学部の教員としての職に就いてからは、これまでの経験で培われた経験を基にして授業を展開しています。特に学生アスレティックトレーナー部を創設し、スポーツ科学部での知見を本学カレッジスポーツのサポートにどう生かせるか奮闘しています。この部活動を開始したのはスポーツ科学部が開設して2年目の2017年からです。元々は授業で行われるテーピングテストの練習会でした。その頃は本学スポーツ科学部棟(以降、ISS棟とする)のリハビリテーション実習室で週2回集まり活動をしていました。活動をしている内に学生が次第に集まり始め、2019年に正式に学生アスレティックトレーナー部(以下、学生AT部)として活動を開始し、2020年にISS棟のリハビリテーション実習室から新設された山梨学院スポーツサイエンスラボの2階に活動拠点を移しました。

学生AT部では部員の殆どが学生トレーナーとして現場で活躍出来ることを目標としています。各部活動での現場研修や勉強会を通して知識や技術の向上を図りながら、チームの中での立ち位置や選手との距離感を学び、トレーナーとして選手やチームから信頼を得ることを目指しています。卒業後の進路や取得を希望する資格の種類はそれぞれですが、自身の成長や卒業後に活かす様々な能力を得ています。

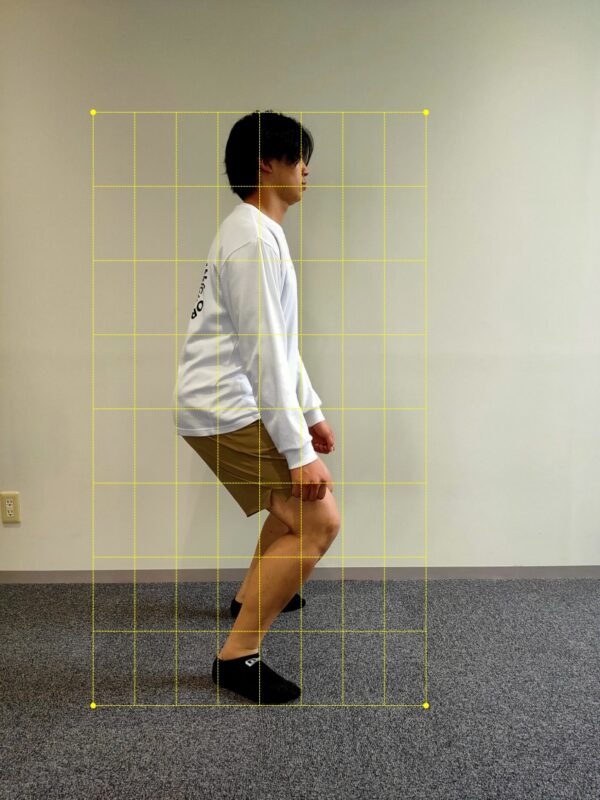

学生AT部で指導していることの1つをご紹介します。【膝の位置から身体の動きを評価・改善する】方法です。生まれつきの骨格の特徴やこれまでの生活スタイル・ケガなどが原因で、身体の重心が前や後ろ・または外側や内側に移ってしまうこともあります。これらの特徴を簡単に評価して改善していく方法の1つをご紹介します。軽くジャンプしてしゃがんだ姿勢(ハーフスクワット)をとった時の膝の位置を見ていきます。おおよそですが15-20 cmほどしゃがむようにして下さい。チェックするのは写真にあるように足先に対する膝の位置です。①足先の上辺り(足先より2㎝程度まで)に膝がある ②足先より膝が5 cm程度前にある ③足先より膝が10 cm程度以上前にある、の3つに分けて評価します。

①膝の位置が足先の上辺りならば問題はありません。②膝が5 cm程度前なら、足裏での重心が前に寄っていて太腿の前で身体を支える率が高くなっている傾向があります。③膝が10 cm程度前なら、足裏での重心がかなり前になっており太腿の前で身体を相当に支えていることになります。膝が足先から5-10 cmも前に出ているということは、脚に体重が掛かって身体を支える際にお尻や太もも裏の筋肉をしっかり使わないで太腿の前にある筋肉を使っている率が高い状態です。そうすると「膝のお皿」と呼ばれる膝蓋骨の周辺の筋肉を使い過ぎてしまい、小・中学生であれば通称「オスグット」と呼ばれる膝蓋骨下部の骨が盛り上がってくる状態や膝蓋骨周辺が腫れて痛みが出てくることもあります。逆に膝が足先よりも2-3 cm以上後ろなら、重心が後ろ過ぎて動作(特に反応)が遅くなってしまう恐れがあります。

何らかのスポーツをしている際であれば、プレー中の膝の位置を確かめた上で足裏における重心の掛け方を指導に取り入れることでオスグットシュラッター病や様々な膝蓋骨周辺の症状に対する予防にもなり得ます。ジャンプしてしゃがんだ姿勢になる時に、まずは土踏まずの中心に重心を持ってくるようにしゃがみます。次に土踏まずの中心よりも1 cm前・1 cm後ろなどとアドバイスをしながら、最終的にジャンプ後の膝の位置が足先の上辺りに来るような重心の感覚を掴んで下さい。足先から踵までの足裏全体で踏ん張るように指示して下さい。この重心の感覚で普段の生活や運動をする様にアドバイスすることをお奨めします。今回ご紹介した内容を普段の指導に取り入れてみるのも良いかもしれません。ぜひお試し下さい。

私の教育方針としては知識と技術を身につける様に努力することは当たり前で、アスリートやチームに尽くすことを「喜び」と捉えられる人材になって貰いたい。たくさんの成功や失敗をした経験を積み上げて貰いたいので、学生自身で考え・判断して行動出来るように環境を整えることを重視しています。私も驚いたことがあります。急遽ですが、学生アスレティックトレーナーとして海外や国内の遠征に帯同をすることになった学生達がいました。テーピングやストレッチだけでなく、ウォーミングアップの指導を含めたチームの要求に対して自然に対応出来ていたのです。チームや監督からも絶賛して頂いたことが複数回あったことが最も印象に残っています。学生ATとして挑戦と失敗を繰り返しながら、アスリートやチームから信頼され始めました。状況によって自身が取るべき行動が何であるのか判断出来るようになって来ました。チームに無くてはならない存在へと成長したことは間違いありません。この様に「人として成長して来たな」と実感出来る瞬間が私にとって一番嬉しい時でしょうか。

私を含めて学生達が意識しないといけないのは、活動させて頂いていることに対して常に感謝と謙虚な心を持つという事です。学生トレーナーは様々なチームに関わりながら活動します。その中で勉強させて頂くことに感謝し、謙虚な心を持ちながら活動する事が大切です。様々なチームと関わることで、人として大切な力も身につける事が出来る。その結果、トレーナーとしての力だけでなく「人として大切な力」も身に付けていくことが出来ると信じています。学生トレーナーとしての活動が生み出す可能性は無限大です。学生だからこそ出来ること、この山梨学院大学だからこそ出来ることが沢山あります。各々がやりたいことを見つけて挑戦して貰いたいのです。多くの学生達が多様なフィールドで活躍してくれることを期待しています。本学のポリシーでもありますが、向上心を持ち続けて新たな事に積極的に挑戦してくれることを願っています。