中垣 浩平.運動時の心拍数,酸素摂取量及びヘモグロビン濃度から心拍出量,一回拍出量及び動静脈酸素較差を推定する方法.体力科学,2025年74 巻2号,p.145-152.

https://doi.org/10.7600/jspfsm.74.145

中垣先生のコメント

持久系アスリートにとって重要な指標である最大酸素摂取量は、最大心拍出量と動静脈酸素較差の積によって決定します。仮に、トレーニングによって最大心拍出量や最大一回拍出量が増加すると、遠心性心肥大(左心室が大きくなる)が生じたと判断することができます。また、動静脈酸素較差の変化からは、ミトコンドリアや毛細血管の変化を推定できます。このようにこれらの指標は、有酸素性トレーニングの効果や適応のメカニズム、トレーニング課題を検討する際に重要になります。

従来、運動時の心拍出量、一回拍出量及び動静脈酸素較差を測定するためには、特殊な方法(二酸化炭素やアセチレンなどの特殊なガスを再呼吸する方法や血液の中に特殊な色素を入れ、その稀釈度合いから測定する方法)が必要であり、簡単に測定することはできませんでした。

本研究で提案した方法は、Whipp et al. (1996)が提唱した方法(運動強度の増加に伴う心拍数と酸素摂取量の変化量から最大一回拍出量を推定する)を応用したものです。日ごろから運動負荷試験を実施している研究室・実験室であれば、ヘモグロビンの測定を追加するだけで、心拍出量、一回拍出量及び動静脈酸素較差を推定することが可能になります。

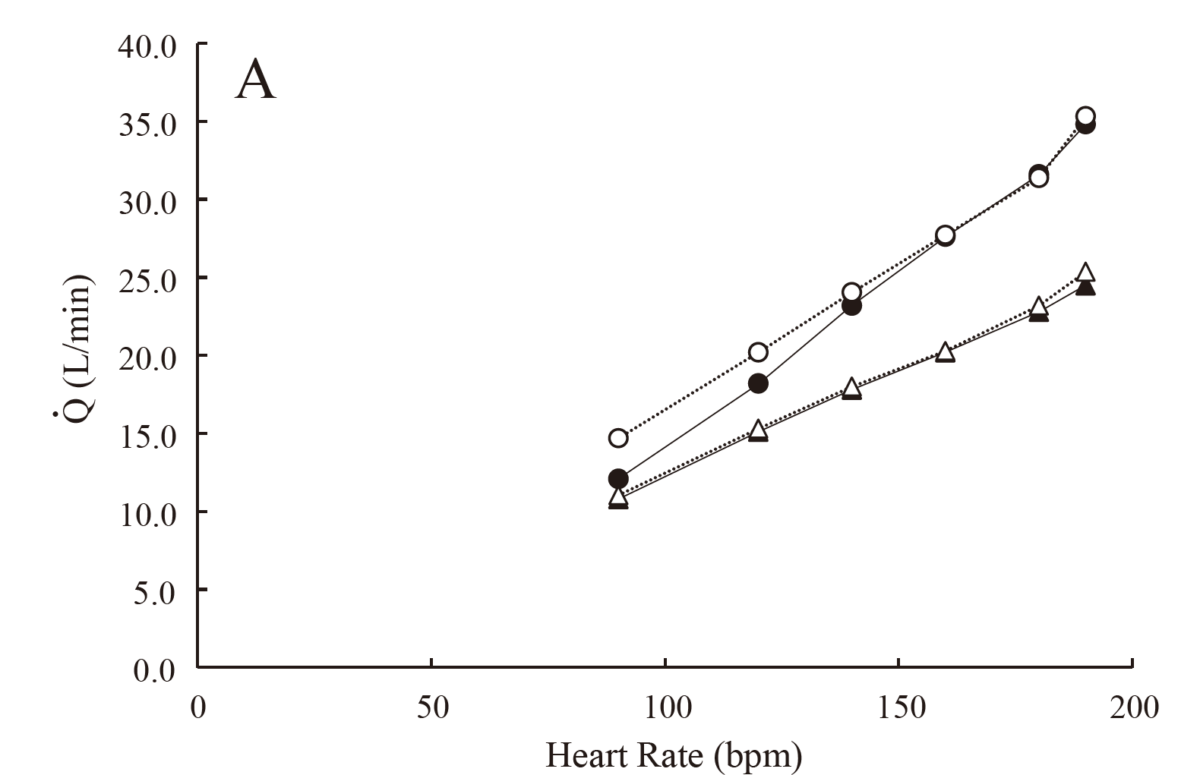

心拍数(Heart Rate)と心拍出量(Q)の関係

○アスリートの実測データ(Gledhill et al., 1994) ●今回の論文で提唱した推定値

△一般人の実測データ(Gledhill et al., 1994) ▲今回の論文で提唱した推定値

引用:上記論文 Figure2の一部